こんにちは、ヒロタカです。

薬局や病院で臨床経験を積み、今は研究や経営の勉強を続けています!

今日、病棟で「イラリス」っていう抗体製剤を見たわ。

薬価が1瓶150万円でびっくり!

ちょっと不謹慎だけど、正直、

「私たちが払っている社会保障費がここに使われているのか…」

って思うこともあるわ。

希少疾患に対する薬は、製薬企業の事情も考えると高額になってしまうよね。

患者さんのためを思うと必要だけど、難しい問題だね。

でも実は、薬剤師も社会保険をたくさん活用できるんだ!

知っておくだけで、他の人より節約できるかもしれないよ!

普段の業務中、高額な医薬品を扱っていると、「たくさん払った税金がここに使われているのか…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、逆転の発想で、私たち薬剤師が利用できる社会保険制度について解説していきます。

・出産や育児に使える制度

・キャリアアップに使える制度

この記事を読めば、ライフステージに合わせて、社会保険を使いこなせるようになります。

薬剤師も社会保険の恩恵を受けられるんだね!

出産や育児に使える制度

出産や育児に使える制度として、「出産育児育児金(健康保険)」や雇用保険の「育児休業等給付(雇用保険)」などがあります。

令和7年度から始まった支援もあり、制度が拡充されているところです。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

自分、もしくは妻が出産した場合、1児につき50万円が支給されます。

全国健康保険協会HP(下記リンク)に詳しく書いてあります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

出産で会社を休んだとき(出産手当金)

出産のため仕事を休み、給与が支給されない場合に、仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。

1日当たりの支給額は、概ね給料の3分の2です。

支給に反映される期間は、出産前の42日間、出産後の56日間です。

全国健康保険協会HP(下記リンク)に詳しく書いてあります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/

出産にお金がかかることは知っていたけれど、お金を貰えることは全く知らなかったわ!

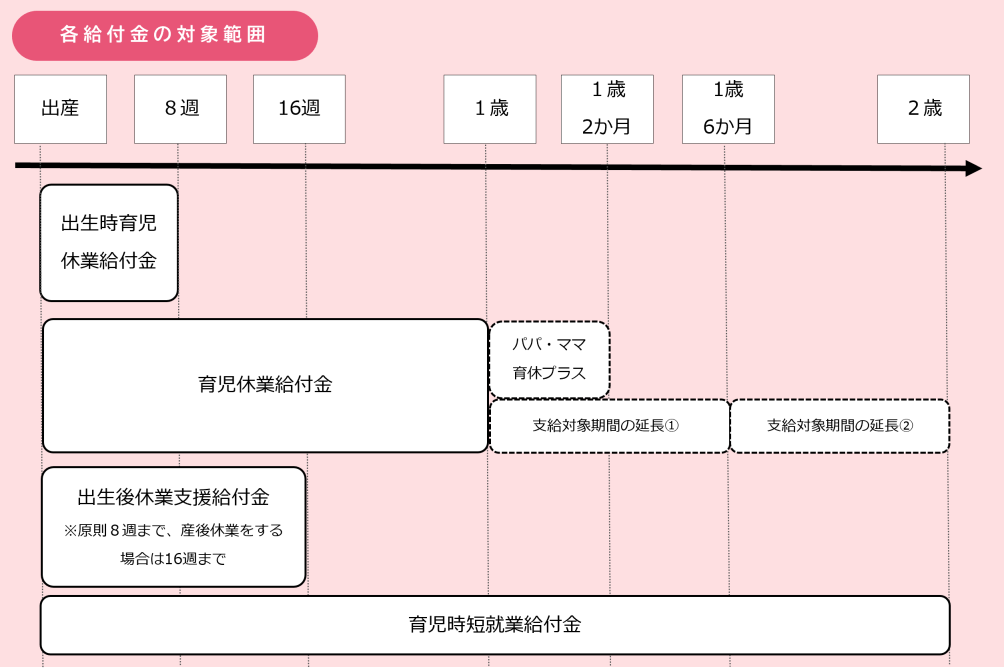

子どもを育てるとき(育児休業等給付)

育児と仕事の両立を支援するために、育児休業等給付があります。

令和7年度から新しく始まった制度(出生後休業支援給付金)を使うと、1ヵ月の手取り100%相当金額が支給されます。

また、新しく始まったもう一つの制度(育児時短就業給付金)を使うと、時短勤務によって賃金が低下した場合、賃金の最大10%が支給されます。

こども家庭庁のHP(下記リンク)にも分かりやすく書いてあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

国の制度を使うだけでも、かなりの金額が支給されそうだね!

会社に独自の育休制度がなくても、生活には困らなくなるかもしれないね。

キャリアアップに使える制度

キャリアアップに使える制度として、「教育訓練給付」があります。

雇用保険の制度で、キャリアアップを図るための教育訓練を受けるときに、費用の一部を補助してくれます。

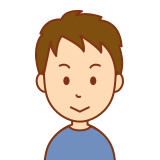

一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3つがあります。

以下では、初めて受給する場合について紹介します。

一般教育訓練給付金

1年以上勤めた人が、指定の職業訓練を修了した場合、受講料などの20%が支給されます。

当ブログで紹介している「簿記3級」や「FP3級」も指定の職業訓練に該当します。

TOEICのスコアアップ(650点以上)を目指すときにも使えます。

特定一般教育訓練給付金

1年以上勤めた人が、指定の職業訓練を修了した場合、受講料などの40%が支給されます。

就職につながった場合は10%が加算されるため、最大で50%が支給されます。

ケアマネージャーの資格取得などを目指すことができます。

専門実践教育訓練給付金

2年以上勤めた人が、指定の職業訓練を修了した場合、受講料などの50%が支給されます。

就職につながった場合は20%が加算、賃金が5%以上アップした場合はさらに10%が加算されるため、最大で80%が支給されます。

MBA(経営学修士)やMPH(公衆衛生学修士)などの取得を目指すことができます。

教育訓練給付の詳細は、厚生労働省HP(下記リンク)を参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

まとめ:薬剤師も社会保険を使いこなそう

今回は、薬剤師が社会保険を使いこなす方法について解説しました。

ちなみに、これらの知識は、「FP3級」を取るプロセスで身に付けることができます。

皆さんも社会保険に関する知識を学んで、ライフステージに合わせて活用していきましょう!

コメント